乞丐是一种世界性的社会现象,它与文明相悖却又长期共存。原始社会公有制结束之后,财产私有化形成,贫富有了悬殊,乞丐便在这种无情的分化中产生了。乞丐作为一个长时期的世界性社会“赘生体”,产生的普遍原因大致来自三个方面:一是因社会物资分配的不均所产生,二是因天灾人祸而形成,三是由因精神贫困导致心理变态而产生寄生意识。遍观中国各地乞丐现象得知,各地乞丐的行乞行为和手段形成了某一地方的乞丐风俗。

一直以来乞丐不仅作为一种亚文化的主体而存在,乞丐群体也是社会问题的制造者之一。一遇天灾人祸,饿殍遍野,流民成乞,大量流浪异地或涌入城市,这每每都会引起统治者的高度重视,因为一旦处理不当便会引发动乱,甚至改朝换代。为此,统治者大都减免赋税,补贴钱粮,建立各种福利性的机构收留乞丐流民,例如,南北朝时有“六疾馆”与“孤独园”,唐代有“悲田院”、“养病坊”,宋代京城有“福田院”,地方上有“居养安济院”,元代有“孤老院”,明代有“养济院”,等等。

泰安城乞丐风俗作为一种“亚文化”抑或“病态文化”现象,有着异于他地的特色,譬如依靠泰山朝山进香的善男信女“吃香”。

丐聚泰山吃“香”

古代泰山乞丐很多,他们靠山吃山。有明确记载说汉武帝封禅泰山时便见沿途有乞丐拦路乞讨。

唐宋以后,泰山香会兴起,至明清更加旺盛。每年从农历三月初三王母池庙会开始,就进入民众进香的高峰期,三月十五、三月二十八、四月十八等,是进香的日子。四月初一至四月十八期间进香的人员最为集中。此称之为春香。还有秋香,主要是在九月之后,香客主要集中在山前小泰山、王母池、虎山一带,上顶的人不多。年复一年,全国各地香客如期而来。吃“香”的乞丐大多集中在这里。

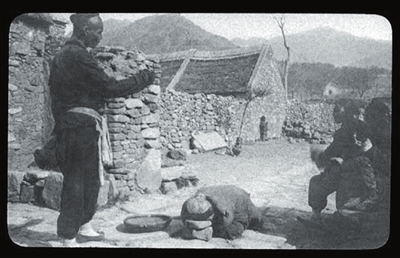

一般吃“香”的乞丐有这样两类人:居住在山中或山下的穷人;来自山外的有肢体残损或病弱贫苦的人。民国时期学者傅振伦先生两游泰山,他所著《重游泰山记》中写到:

沿途乞丐甚多,逢人索物,并云:“千舍千有,万舍得福、步步升高、积德吧,掏钱吧,个人行好是个自的”,不予则不得前行。

美国长老会传教士马提尔牧师称这些人为吃“香”的乞丐。他撰文写到:

每年农历正月到四月香客最多,正月初,每天有三到五千人上山,正月十五这天,几乎可以达到一万人左右。另外让他印象最深刻的就是泰山上的乞丐,他游泰山的当天最少就看到了二百五十个以上的乞丐。这些乞丐当然都是想得到香客的施舍而来,而香客大都本着行善之心而来,所以形成这种特殊现象。

吃“香”的乞丐往往讨一天收效甚微。现代作家吴组缃在《泰山风光》中这样描写只靠乞讨为生的乞丐:

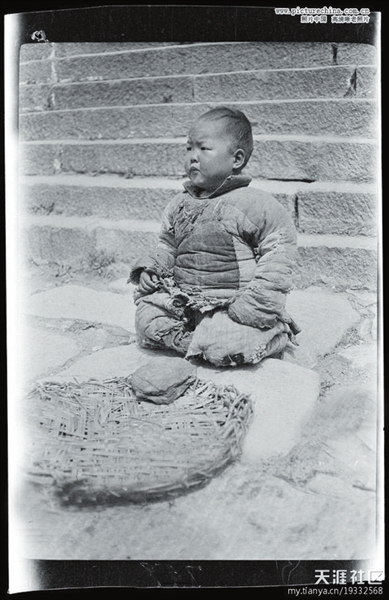

我只看见很少的几个残废的乞丐——有瞎眼的,有没脚的——坐在路旁,磕头叫嚷,为状甚苦,看看他们身前的乞盘里只有一些煎饼的碎片和麻丝结之类,虽也有铜钱,但如月夜的星斗,点得出的几颗,那些乞丐一边偷空拿麻丝结,在膝上搓细索为自已扎鞋底之用,或卖给人家,一边胡乱把煎饼抓了塞在嘴里,咀嚼着。每有人过,就磕头叫嚷起来。往往叫了半天,无人理会。有一种带有小孩的,自已没讨得着,就叫小孩跟了人家走。这种小孩都不过四五岁,连走路都走不稳,却因要追赶行人,不得不舍尽气力,倒倒歪歪地快跑,一面喘气跑着,一面“舍一个钱,舍一个钱吧”地嘀哝着,一面还要作揖,打恭,到了相当的时候,又还要赶拦上去,跪下,磕一个响头。这种烦重工作的结果,十回有九回是苦窘着小脸空手而回。因为等他磕过头爬起来时,那行人已经早在远远的前头,再也追赶不上了。

“骗香”丐俗

因了泰山香客的缘故,就有为数不少在泰山靠欺诈行乞的乞丐,他们主要是对来自四面八方的香客的诈骗。这种“骗香”的乞行主要表现为欺骗善心,利用善良,达到取财的目的,其中也表现为强乞行为。泰山独特的神山地位,使它长期的拥有着源源不断的香客,这种得天独厚的香客源,培养出了在泰山下“骗香”的丐俗。

明朝晚期著名历史学家张岱在《岱志》中表现了生意人与乞丐串通一气诈骗香客的手段:

甫上舆,牙家以锡钱数千搭樏杠。薄如榆叶,上铸阿弥佛字,携以予乞。凡钱一贯七分,而此直其半。上山牙家付香客,下山乞人付牙家。此钱只行于泰山之乞,而出入且数百余金。出登封门,沿山乞丐,持竹筐乞钱,不顾人头面。入山愈多,至朝阳洞少杀。其乞法扮法叫法,是吴道子一幅地狱变相,奇奇怪怪,真不可思议也。

这番直叙白描,虽仅点到“出入且数百金”,但把牙家乞丐串通一气,欺诈香客的伎俩揭露无遗。

对于乞人不良之行,吴组缃在《泰山风光》中描写得更是淋漓尽致,惟妙惟肖:

早前听说,这条盘道上的人家都以在香客中乞钱为职业,自七八十岁的老人以至三四岁的小孩都做这项营生,每人每期所入最好的可多至六七十元以至百元。很多人家就以此起家,买地筑屋,变做小康。男人则大半不做事,终天悠悠忽忽,过无忧无虑的现成日子。

吴组缃还对比写了两个乞丐:

我一边注意这人,一边赶了几步,走到他前头。这人大约二十四五岁。西洋头,苍白清秀的脸,穿一件时髦的青灰色新棉袍,黑丝绒鞋子,一只又白又瘦的手上夹着一支香烟,口里悠闲地吹着哨子,看样子竟像本地一位少爷公子或小板之类……门口一个十七八岁的姑娘,不但白皮细肉,体面干净,而且旗袍皮底鞋,简直是本地十分摩登的了,这姑娘站在那里,和一个男子说笑……朋友告诉我,刚才那个苍白清瘦的青年就是这人家的。后写夜间所遇,随香客半夜上山……忽然一个人扭拄了我(讨钱)。按照刚才的经验,只要摆一下身肢就可以脱逃。这次可不行,我被那个人扭出了行列,弄得无可措手。我停睛一看,那人披着一件破衣,白皮细肉,一把粗辫子,不是别人,就是我白天看见的那个体面干净、衣饰摩登的十七八岁的姑娘……我看那男人,也是见过的,正是白天在路上遇见,一块上来的那个苍白清癯的青年小伙子。 说时迟,那时快。那姑娘给提醒了,羞得要不得,使劲把我一推,就像一只兔子似的窜到黑暗里去了。

乞丐众生相

泰安城乞丐乞讨风俗,不外乎此几类:破罐子破摔死乞白赖;油嘴滑舌讨巧卖乖;地圈里杂耍卖艺。第三类虽然名曰卖艺,究其实依然是乞丐行为。死乞白赖的乞丐主要是踩“百家门”,被称之为“要饭的”。他们进街入巷,在百家门前仰脸乞讨,求奶奶告爷爷,呼大爷叫婶子,叫干了嗓子能讨到一口热饭便是造化。

油嘴滑舌讨乖卖巧的乞丐一般都是懒汉。他们因心理扭曲而改变价值取向,甘于、乐于当乞丐。这些乞丐不乏聪明,脑袋好使嘴巴甜,就凭这张“嘴”混给嘴吃。也就是俗称之为“打花相”的。他们乞讨方式灵活,也踩百家门。一上门满脸笑意,悠闲地操起道具来说词,并且押韵上口。他们使用道具很简单,或两根木棍,或两片竹板,俩手对敲就有响声。更简单的道具就是两片瓷碗片,三个手指头一夹就打出声来。说他们聪明,就是因为他们能因人因事随口说辞。见老大娘抱孙子则就敲着点儿唱:“不是奶奶不给咱,抱着银娃不得闲,等上一会有空了,饼拿整的汤舀满。”老太太一下乐了,拿出张煎饼来说:“走吧走吧,再赶门去吧。”他们也到集市上讨钱。赶在白菜摊前则说:“大哥的白菜嫩又白,价钱合适秤实在,两个制钱打发俺,换进一摞票子来。”一则买菜人怕他挡摊影响生意,二则愿意听吉利话,于是赶紧拿零钱打发走他完事。这些乞丐活的很自在,只要填饱肚子就找地方晒太阳睡觉。圈内调侃说:“拿个知县也不换”。

地圈里卖艺的往往被称之为“打拳卖艺的”。他们有的练功,有的杂耍,有的说唱,有的弹奏乐器。总之都是凭一技之长养家糊口。他们表演时划地为台,一张嘴就是:“父老乡亲,老少爷们,你们前来捧场,我这里作揖了!”然后辛辛苦苦,使出全身本领表演,最热闹处,往往以铜锣或是帽子为器具或在圈内或到圈外讨钱。看到有人想走则求道:“父老乡亲可怜我们辛苦,有钱的帮个钱场,没钱的帮个人场,请你千万留步,我这里有重礼了!”说着再次深深鞠躬作揖。

乞丐文化,说到底是一种颓废文化,落后文化,是文明社会的赘疣。乞丐就整体而言,原本是贫困无聊之辈,虽说卑贱之极却也在良民之列,“三教九流”之尾,也不是为非作歹之徒。然而流转变迁后乞丐群体结构巨变,成为五方杂汇、品类不一的群体,成为流氓痞棍消极颓废、游手无赖等各色人的精神避难所。因而各种流氓意识污瘴之气泛滥其中,这必然对社会精神风貌及其他文化带来消极的濡染和影响。乞丐意识是国民劣根性的表现,消极的乞丐文化流毒颇深,余孽未尽。根除这种不良现象和不良文化,有赖于经济的发展,社会的进步,教育的深入和人们文化素质的提高。