泰山:美在自然 美在人文

泰山名胜风景区,位于山东省中部,跨越泰安,济南两市,总面积426平方公里。泰山与周围平原、丘陵形成强烈的大小高低对比,把泰山这座巨型雕刻安放在一个特定的自然环境中。

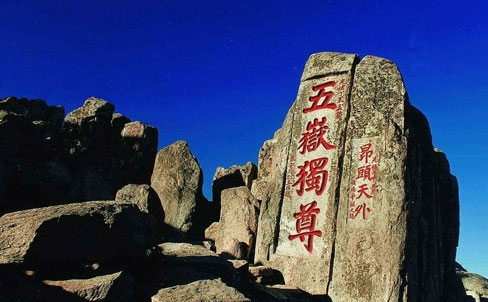

泰山名胜风景区,位于山东省中部,跨越泰安,济南两市,总面积426平方公里。泰山,古时称岱宗,春秋时改为泰山,被称为东岳,位居五岳之首。泰山,不但在地质学和历史文化方面具有研究价值,而且还具有很高的艺术价值和美学价值。泰山地区在太古时代经历了剧烈的地壳抬升和沉降,终于在3000万年前形成了今天的泰山。泰山地区的寒武纪片麻岩群是华北台地的基底,地层剖面出露齐全,化石丰富,保存完好。泰山杂岩形成于太古代,年龄在20亿年左右。泰山有丰富的地壳运动遗迹,在地质方面有丰富的研究成果,并设有著名的地质研究基地,具有世界意义的地质科学研究价值。泰山主峰玉皇顶海拔1545米,突起于华北平原,凌驾于齐鲁丘陵,相对高差达1300米,视觉效果格外高大,具有通天拔地之势,形成"一览众山小"的高旷气势。泰山绵亘200余公里,盘卧方圆426平方公里,形体集中,产生厚重安稳之感,正如"稳如泰山"一词所述。泰山岩性坚硬,节理发育。古松与巨石相互衬托,云烟和朝日彼此辉映,突兀峻拔,耀眼磅礴。

泰山人文历史悠久,文化遗产丰厚。从四五万年前的旧石器时代到新石器时期,泰山周围地区都出现了人类活动的踪迹,这些经过考古挖掘科学鉴定的远古文化遗寸,说明泰山地区是中华民族悠久文明的重要发祥地,泰山被尊为华夏神山。大约五、六万年前,人们已经开始了对泰山的崇拜。中国人的山岳崇拜,最具有代表性的就是对泰山的崇拜。根据古文献记载,先秦时代曾经有七十二君到过泰山,祭告天地。秦始皇、秦二世、汉武帝也都到此举行封禅大典。经唐、宋到明清,尤其到了清朝康熙、乾隆时期,泰山的地位抬高到了无以复加的程度。这种封禅祭祀活动在泰山延续了数千年,并贯穿了整个中国封建社会。随“阴阳五行”学说的流行,泰山又被封为东岳,被尊为五岳之首。泰山吸引了历代大批文人墨客,留下了众多不朽的名篇佳作和书法墨宝。道教人物早在汉魏时起就活跃于泰山地区。在唐、宋、元、清四个朝代,道教在泰山都有重大发展,逐步走向辉煌。公元4世纪中叶,佛教传入泰山。公元351年,有人在泰山创建寺庙。北齐有人在经石峪刻下石经《金刚经》。

泰山——自然美

泰山的美离不开它的自然特征。美的表现形态有两种:一是壮美,一是优美。或称作阳刚之美,阴柔之美。清代姚鼐曾说:“文者,天地之精英,而阴阳刚柔之发也”。又说:“其得于阳刚之美者,则其文如霆、知电、如长风之出谷,如崇山峻崖,如决大川,如奔骐骥……其得于阴与柔之美者,则其文如升初日、如清风,如云、如霞、如烟、如幽林曲涧,如沦、如漾,如珠玉之辉……”这里所说的“文”是指一种生动的形象。阳刚之美以气势取胜,阴柔之美则以气韵见长,前者使人振奋、激扬,后者使人愉悦、轻快。壮美优美均有益于人生,而壮美在激励人生上尤为重要。 如果我们把风景自然美的形象概括为雄、奇、险、秀、幽、奥、旷的话,那么泰山除了从总体上和宏观上具有雄伟的牲外,还有雄中蕴含着奇、险、秀、幽、奥、旷等美的形象。如斗母宫东溪内的“三潭叠瀑”可谓雄中藏秀;“舍身崖”“百崖”可谓寓险于雄;“仙人桥”“扇子崖”“造化钟神秀”堪称奇观,登泰山南天门则可领略“天门一长啸,万里清风来”及旷然小宇庙的诗情画意。

泰山与周围平原、丘陵形成强烈的大小高低对比,把泰山这座巨型雕刻安放在一个特定的自然环境中。泰山在五岳中海拨的高度仅居第三位,西岳华山主峰高为2100米,北岳恒山主峰高为2017米,泰山主峰高为1524米,中岳嵩山主峰高为1490米,南岳衡山主峰高为1290米,但由泰山周围华北平原和齐鲁丘陵,泰山突起齐鲁丘陵之上,在高低大小的对比下显出一种“拨地通天“的气势,致使人产生”“会当凌绝顶,一览众山小”的感受。累叠势雄伟 泰山山势累叠,主峰高耸,具有强烈的节奏感,山形起伏显著。泰安城海拨150米,中天门海拨847米,南天门海拨1460米,主峰玉皇顶海拨1524米,从中天门到南天门,山势愈见陡峭,层层累叠形成一种由抑到扬的鼓舞性节奏感,犹如大海巨澜。泰山的强烈节奏感蕴含着一种活力,这对攀登泰山的游人会在心理上产生重要影响。在登山过程中游人的全身心都溶化在这种大自然的节奏中。泰山的雕塑美集中表现在形体上,所谓“泰山如坐”、“恒山如行”、“嵩山如卧”、“华山如立”、“衡山如飞”,都是以人体动态形容自然的特征。所谓泰山如坐,即是突出了泰山的整体特征。泰山不仅有安隐感,还有“厚重感”构成厚重感的因素是泰山形体的巨大而集中,山石的质地也加强了这种厚重感。“重”与“稳”的结合才形成“其体磅礴,其势穹窿”的气势,使人有“重如泰山”、“稳如泰山”之感。山势的节奏与形体的厚重相结合,形成一动一静,静中有动,动静结合。苍松巨石的烘托 “造化”好似一位杰出的雕刻家,它选用了巨石、苍松作为材料来塑泰山的形象。泰山青松的苍劲,如万松山松林排叠,天风过处松涛鸣响。泰山的石头色彩很丰富,过红门以后如果留心观察石铺的路面,可以发现一个平时不为人们注意的色彩世界。

泰山——人文美

人文景观的布局与创作,是根据自然景观尤其是地形特点和封禅,游览观赏活动的需要而设计的。其主体是拔地通天的自然景观,主题是封禅祭祀的思想内容,布局开工重点是从祭地的社首山(原在泰安火车站东南侧,后凿石而毁)到封天的玉皇顶,在约10公里的登山盘道两侧,把整座泰山作为完整的自然空间,进行了巨大的整体构思。

泰山以南坡最为壮观,因有一条大断层使泰山隆起,汶河下降,对比强烈。因此,封禅祭祀活动最终选定了从南坡沿中溪而上的路线,在这条约10公里长的景观带上大体分为三段空间。一是以泰安城区为中心的“人间”。二是以城西南过奈河桥至蒿里山(在泰安火车站东南侧)为“阴曹地府”。三是自城北岱宗坊开始,沿长达6000余级的天梯直至岱顶“天府”。

泰安城是因古帝王封禅祭祀,百姓朝山进香和游览观光发展而成。岱庙是泰城中轴线上的主体,这条中轴线从泰城南门起,延伸到岱宗坊然后与登山盘道相接而通向“天庭”使山与城不仅在功能上,而且在建筑空间序列上形成一体。其序列按登山祭祀活动的程序次第展开,贯穿着一种由“人境”至“仙境”的过渡阶段。从地形上看,是由缓坡,斜坡直到陡坡,人们由低到高,步步升高,最后宛若登上天府;从建筑规模上看,是由严整到自由;因自然环境从意境上看,是由人间帝王宫殿上达苍穹,渐入仙境;从色调上看,红墙黄瓦则始终与苍松翠柏形成对比;再通过三里一旗杆,五里一牌坊和漫长的航道连接,形成一条极为壮观的封禅祭祀序列。

泰山古建筑最突出的特点就是对地理环境的利用,它巧妙地因自然之势,又以人工之力加强和美化自然环境。其一,在封禅祭祀活动的序列空间位置的选择上,充分利用泰山南坡由缓渐陡之势,赞成登“天梯”的意境。此路沿溪而上,人在谷中行,属“封闭型”自然景观,下段是紧紧收缩 直至开放。前奏长,对比十分强烈,对于“祭祀”活动来说,造成环境感应的心理状态,若步步登天,扣人心弦。登临南天门骤然开阔,恰似升仙。因此这样的地理环境是封禅祭祀空间序列杰作。其二,在建筑单体或群体位置的选择与建筑结构的创作上,有跨道而建的门户建筑;有登山转折处的导向性建筑;有临溪而设的赏景建筑;有半山悬挂的宗教建筑;也有耸立于山巅的祭祀建筑等。其三,从建筑的结构、材料、装饰及以庭院空间为基本单元的群体组合上,均能适应地形环境多变的要求:该建亭的建亭,该设阁的则设阁,需开敞通透处即造型轻巧,需收缩空间处便墩实厚重,充分体现因景而设,因境而生的建筑思想。

泰山古建筑主要保存的是明清时期的风格,它的价值不仅在于建筑与绘画,雕刻,山石,林木融为一体,成为中国古老文化的例证,保存了一个巨大的封禅祭祀序列和一幅记载历史的立体画卷,而且还为我们留下了顺应自己的建筑典范,以其特有的艺术形象去协调和加强自然美,去表现和深化自然环境。由于它们的存在,才使泰山的自然景观与人文景观相映生辉,使峻极于天的泰山深入到10亿炎黄子孙的心坎之中,并名扬世界。

责任编辑:李蕾