从书法艺术的演变看泰山碑刻

泰山以其景色壮观、文化悠久而著称于世。泰山的碑碣刻石数量之巨,形式之多,令人叹为观止。碑刻作为泰山文化的一个重要组成部分,或佐证史实,或点景抒情,或寓理成趣,丰富了泰山文化的内涵。现结合泰山的主要碑刻,就其书法艺术及发展概况作一探讨。

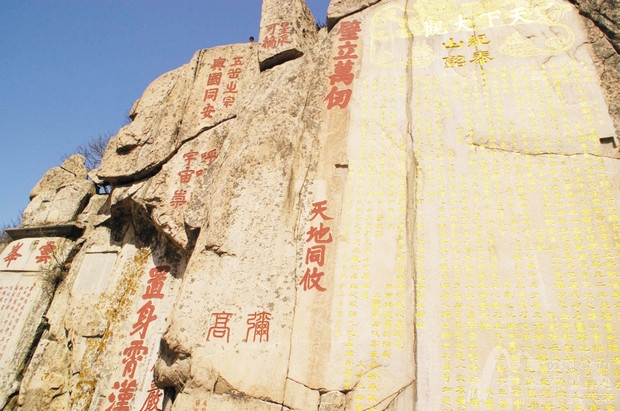

纪泰山铭

泰山以其景色壮观、文化悠久而著称于世。泰山的碑碣刻石数量之巨,形式之多,令人叹为观止。碑刻作为泰山文化的一个重要组成部分,或佐证史实,或点景抒情,或寓理成趣,丰富了泰山文化的内涵。现结合泰山的主要碑刻,就其书法艺术及发展概况作一探讨。

我国的书法有着悠久的历史,自创始以来,随着社会生活的发展,书法也不断演变革新,以适应实用的需要和艺术欣赏的要求。就书体而言,大致经过了篆书、隶书、楷书、行书、草书五个阶段,由繁入简,使人们应用起来更为方便。从书法艺术来说,变化越来越多,风格更趋多样。泰山的碑刻,顺应了书法发展的历史,随着时代的延续,自秦至清,历代皆有巨制,基本贯穿了我国汉字书法发展的全过程。最早的为“秦泰山刻石”,亦称“秦李斯小篆碑”,立于公元前219年,该石四面环刻,三面刻始皇功德铭144字;一面刻秦二世元年(公元前209年)登泰山所下的诏书79字。书体均为小篆,皆为秦丞相李斯所书。李斯是我国历史上有史记载的第一位书法家,善大篆,在大篆的基础上改省结体,整齐笔画,创造了小篆,又称秦篆,为秦统一文字、创立书体作出了贡献。“秦泰山刻石”全文223字,现仅存二世诏书残字十个,为李斯的小篆代表作之一,历代奉为珍品,具有较高的书法艺术价值,历代文人均给予较高的评价。《文心雕龙》的作者刘勰说:“始皇勒岳政暴而文泽”,元朝郝经在其《太平顶读秦碑》的长诗中赞言:“拳如钗骨直如筋,曲铁碾玉秀且奇,千年瘦劲益飞动,回视诸家肥更痴。”明代《岱史》中一面说“秦虽无道”,一面又赞“然其所立有绝人者,其文字、书法世皆莫及。”我国当代文学巨匠鲁迅对秦刻石也给予了充分肯定,认为:“质而能壮,实汉晋碑铭所从出也”。的确,小篆与大篆相比其整齐秀美,笔画简易,顺应了文字的发展,加上李斯高超的书法艺术水平,使泰山刻石的书法艺术达到了一个新的高度,浑厚、平稳、端宁,字形工整,线条圆润,结构左右对称,上承大篆,下拓汉隶,不愧为书法鼻祖,稀世瑰宝。

衡方碑

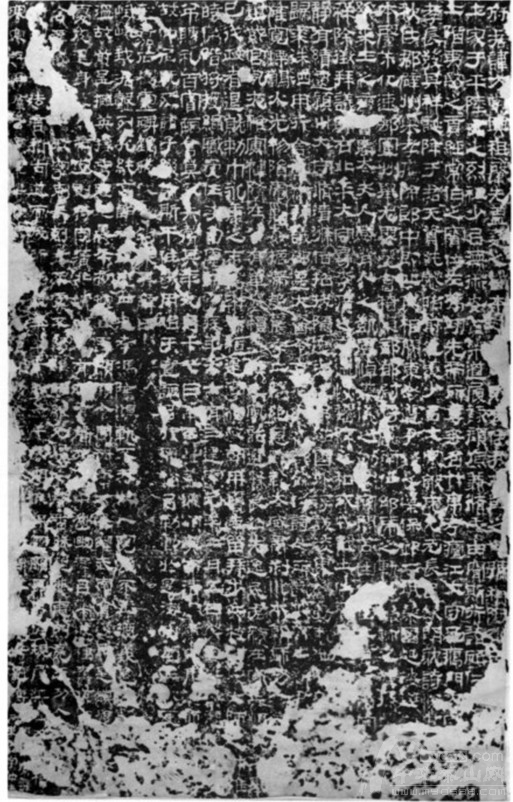

随着时代的发展,生产力的提高,要求文字更加简化和草化,以加快书写速度,迅速传递信息,这便出现了隶书。隶书从秦代起,过两汉到三国,都普遍应用,但其形体却逐渐有所改变和美化。西汉的隶书还有些秦篆的遗意。到了东汉,特别是后期,便趋于工整精巧,结体扁平,笔画间出现波磔,形成了汉隶的楷模。这一时期的典型作品,泰山岱庙内存有两通碑刻。其一,“衡方碑”,衡方碑建于东汉建宁元年(公元168年),为衡方的门生朱登等为他立的颂德碑,颂其生前事迹。其二,“张迁碑”:张迁因抵抗黄巾军起义“有功”,由谷城长调升荡阴(今河南省汤阴县)令后,他的门生故吏四十一人捐银立碑,表颂其政绩。碑立于东汉灵帝中平三年(公元186年),较“衡方碑”晚l8年。两碑均为歌颂“功德”记事。但它们的书法艺术都很精湛,各有独到之处。“衡方碑”书法以体丰骨壮而著名,笔画端正,折角敦方,顿挫分明,应规入矩,被公认汉隶方整类的典型作品,但用笔大部以圆笔为主。方家归纳其法有以下三个特点:一是间架特别稳重,字字如千斤盘石,蹲踞其位,仪态敦厚;二是以粗壮,古拙之行笔,造成一些部首绝对方整的形象;三是运用收笔时重顿的笔法来配合造型的淳朴,显出独特的风格。对“张迁碑”的用笔特点评价是:“起收笔都以方笔为主,字画二分书稍壮。形状龙威虎震,剑拔弩张,气势万钧。”

汉隶是汉代书法艺术的特有成就,字体的肥瘦大小,结体运笔,变化无穷。汉隶在书法中占有重要的地位,上承前代篆书的一些规则,下启魏、晋、南北朝、隋、唐楷书的风范,实为我国书法艺术的宝贵遗产。

在隶到楷的演变中,“晋孙夫人碑”为泰山一大名碑,立于西晋泰始八年(公元272年),与山东掖县的“郛休碑”、河南“太公望表碑”并称为晋代三大丰碑。该碑笔画方劲,结体趋于方长,有楷之严谨,又有隶之放逸。

泰山经石峪“金刚经”刻石以介于隶楷之间的书体变化占极其重要的位置。该石刻于北齐间,宏观布局,气势磅礴。尚存1069字,字大如斗,书体以隶为主,兼有篆、楷、行、草各种笔意,历来被誉为“大字鼻祖”、“榜书之宗”。

在泰山的摩崖石刻中,最负盛名的为唐明皇“纪泰山铭”摩崖刻石。是唐代隶书的代表作之一,耸立岱顶一千余年,气势雄伟,洋洋大观。在唐代碑刻中,唐“双束碑”不可不谈,该碑立于唐高宗显庆六年(公元661年),为唐高宗以后六帝一后来泰山建醮造像的记事碑。其中有武则天自制十余字。该碑形制独特,一座一首,碑身双束,故称“双束碑”或“鸳鸯碑”。该碑的造型是按照武则天的旨意来设计,碑首代表天,碑座代表地,双碑代表高宗李治和武则天,寓意二人共同治理天下,这与当时的历史背景十分吻合。该碑碑文楷书,有晋意,神态自然,在碑刻中别具一格。

在泰山的碑刻中,宋元至明清,多为楷、行、草。楷书的代表作主要有:“宋青帝广生帝君赞碑”、“宋天贶殿碑铭”、“金大定重修东岳庙记碑”、“金重修天封寺碑”、“元天门铭”等,行书的代表作中明清较多,由于清代科举制度二百余年,形成了馆阁体,一定程度上束缚了书法的发展,其代表作以乾隆皇帝的御制诗碑为主。草书的代表作以清何人麟的《望岳诗》为佳。书体流畅自如,似高山流水,一气呵成。

总之,泰山碑刻有其显著的特点,其一,代不绝书,显示了书法发展的历史;其二,历代不乏巨制名作,具有较高的书法艺术价值;其三,形制各异,大到摩崖石坪,小到一字之趣。泰山碑刻是中国书法艺术的一座宝库,是一座天然的历代书法博物馆。

责任编辑:程妍妍

泰安大众网骑行团成立 众骑友绕城骑行宣传环保" />

泰安大众网骑行团成立 众骑友绕城骑行宣传环保" />